Les Equipes Spécialisées Alzheimer en région Grand Est : Une organisation performante en cours de mutation

Regards n°65 - Septembre 2025

Cette étude a été réalisée à la demande et avec le financement de l’agence régionale de santé Grand Est

Auteurs : François Richou (Manager Cabinet GovHe) ; Véra Comolli (Consultante confirmée cabinet Govhe) ; Coralie Dumoulin, PhD (Consultante sénior Cabinet Govhe)

Les Equipes Spécialisées Alzheimer en région Grand Est : Une organisation performante en cours de mutation

Cet article examine le rôle des équipes spécialisées Alzheimer (ESA) dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives dans la région Grand Est. Nous rappelons dans une première partie le contexte, la problématique et la méthodologie employée pour la réalisation de cet état des lieux ; dans une seconde, nous présentons les résultats et proposons des préconisations pour améliorer la couverture territoriale des ESA, au regard des moyens dont elles disposent et de l’environnement dans lequel les équipes exercent (personnels disponibles, profils usagers, présence d’aidants, partenariats).

À travers une analyse détaillée, incluant des enquêtes utilisant des questionnaires validés scientifiquement, des focus groups et des entretiens individuels, l’étude met en lumière les réussites et les difficultés de l’implémentation des ESA sur leur territoire. Les résultats montrent l’importance d’une meilleure coordination entre les ESA et leurs partenaires, la nécessité d’une sélection de profils des usagers adaptés aux services proposés par les professionnels des ESA, le besoin de renforcer l’attractivité des métiers au sein de ces équipes et la nécessaire adaptation du cahier des charges des ESA au regard de l’évolution des profils des usagers accueillis. Cette étude quantitative et qualitative, documentée par des cartographies, contribuera à la réflexion des acteurs pour adapter leurs stratégies locales d’accompagnement au virage domiciliaire, et éclairer les professionnels des ESA dans leur capacité à assurer une prise en charge plus intégrée des usagers et de leurs aidants. Plus largement, cette étude apporte des pistes de solution aux décideurs au regard des travaux actuels sur la stratégie nationale des maladies neurodégénératives, de la réforme des SSIAD, de la place des ESA dans la fluidification et la qualité du parcours des usagers.

1ère partie : Contexte, problématique, méthodologie

Les ESA sont issues de la mesure 6 du Plan Alzheimer 2008 – 2012 et la circulaire définissant le cahier des charges date du 23/03/2011. Rattachées à un SSIAD de 60 places minimum (ou à un SPASAD), les ESA visent à accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou autres maladies apparentées) vivant à domicile, et diagnostiquées à un stade léger à modéré[1].

Le programme de soins comprend entre douze et quinze séances réparties sur une durée de trois mois, avec possibilité de renouvellement après un an. La prise en charge par une ESA, prescrite par un médecin et couverte par l’assurance maladie, vise plusieurs objectifs. Les équipes s’efforcent de maintenir l’autonomie des usagers en stimulant leurs capacités restantes et en atténuant les troubles du comportement. De plus, elles cherchent à améliorer la relation entre l’aidé et l’aidant, en soulageant ce dernier de sa charge et en lui offrant des moments de répit pendant la prise en charge de l’usager par les professionnels de l’ESA.

La mise en place de ces ESA contribue significativement au virage domiciliaire dans la région Grand Est en apportant une expertise spécialisée, en assurant un lien avec les autres professionnels de santé, en retardant l’institutionnalisation et en soutenant les aidants familiaux. Ces équipes offrent ainsi un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins spécifiques des usagers.

Problématique : Dresser un état des lieux des 40 ESA

Dans le cadre du virage domiciliaire et dans un objectif de renforcement de la prévention de la perte d’autonomie, l’ARS Grand Est a commandité un état des lieux précis des quarante ESA implantées dans sa région à deux niveaux :

- Au niveau régional, en réalisant une cartographie des ESA, en effectuant une analyse des moyens en ressources humaines et de la file active de celles-ci, puis en structurant une typologie d’ESA

- Au niveau des ESA elles-mêmes, en réalisant une analyse du fonctionnement de celles-ci mise en regard de cette typologie.

Cette étude a permis de :

- Documenter, en recueillant des informations objectives sur leur fonctionnement et leur impact, l’intégration des ESA dans le parcours de santé des personnes âgées atteintes de pathologies neurodégénératives

- Mieux comprendre les besoins d’accompagnement des usagers et faire ressortir l’impact de la présence des aidants sur l’adéquation au cahier des charges ;

- Evaluer l’adéquation des organisations au cahier des charges des ESA.

Méthodologie : Une approche à 360° de l’ensemble des parties concernées

Une approche multidimensionnelle à 360° a été choisie pour réaliser un état des lieux des ESA en région Grand Est.

Dans un premier temps, nous avons établi des cartographies exhaustives de la couverture des ESA, permettant d’identifier les zones non couvertes et de mettre en regard leur implantation avec les services disponibles sur le territoire. Nous avons catégorisé les ESA en fonction de leur conformité au cahier des charges, en tenant compte des équivalents temps plein (ETP) et de la file active, afin de mieux cibler les besoins d’ajustement. Ces informations ont été récoltées par un questionnaire initial à destination des ESA (auquel l’ensemble des structures ont répondu).

Dans un second temps, nous avons déployé, pour les usagers, un questionnaire en ligne pour évaluer leur qualité de vie grâce à l’échelle ADR-QL[2], permettant d’obtenir les perceptions et ressentis de 250 répondants. Ce choix d’outil a facilité la collecte de données fiables et représentatives, essentielles pour mieux comprendre l’impact direct des interventions des ESA sur la vie quotidienne des personnes atteintes d’Alzheimer. Les aidants, quant à eux, ont été invités à évaluer leur propre charge via un deuxième questionnaire en ligne à travers la grille de ZARIT[3]. Avec 300 répondants, cette mesure a permis d’analyser précisément le fardeau ressenti et de pointer les leviers d’amélioration dans l’accompagnement, que ce soit par les ESA ou par leurs partenaires.

Le volet qualitatif de l’évaluation s’est articulé, auprès des ESA, autour de focus groups réunissant plus de 60 participants, complétés par des entretiens semi-directifs. Cette combinaison a permis de saisir en profondeur les pratiques, défis et perspectives des équipes, tout en valorisant leur expertise et leurs expériences de terrain.

Ensuite, les partenaires d’amont et d’aval des ESA ont également été impliqués au travers d’un focus group. Cette collaboration a permis de dresser un panorama exhaustif de l’écosystème autour des ESA et d’identifier les axes de coordination et de synergie pour renforcer les parcours de soins.

Enfin, nous avons également conduit un benchmark auprès de sept ESA dans six autres régions, afin de comparer les pratiques et de tirer des enseignements sur les approches innovantes ou les points d’amélioration possibles. Cette analyse comparative a enrichi notre évaluation en apportant une vision élargie des performances et des adaptations régionales, permettant de situer les ESA du Grand Est par rapport à d’autres territoires.

2ème partie: Les principales analyses et préconisations

A. La région Grand Est, est à ce jour presque totalement couverte par les ESA avec quelques zones blanches.

Cinq zones en région Grand Est ne sont pas couvertes par des ESA (Carte N°1). Ces zones blanches présentent par ailleurs une hétérogénéité de proportion des plus de 75 ans (Carte N°2) et une densité variable de médecins généralistes, ceux-ci étant les principaux prescripteurs de prise en charge par les (Carte N°3)

Les zones de couvertures des ESA

Préconisation : Compte tenu de la population des seniors et de la présence de médecins généralistes sur les cinq zones blanches identifiées, la création d’ESA ou l’extension de périmètre d’ESA existantes sur ces territoires pourront compléter la couverture de l’ensemble de la région.

B. 3 groupes d’ESA se distinguent : des plus conformes aux plus éloignés du cahier des charges des ESA en fonction de la file active et des ETP

A partir des questionnaires complétés par les professionnels des ESA, plusieurs données ont été colligées. Ces données étaient relatives : à l’activité (file active, liste d’attente, délais d’attente entre la première sollicitation et la prise en charge), aux ressources humaines (répartition des ETP au sein de l’ESA et profils métiers), au territoire de l’ESA (kilomètres parcourus en moyenne pour se rendre au domicile des usagers), aux usagers et aidants (proportion des usagers de plus de 90 ans, proportion d’usagers présentant un score MMSE inférieur à 10, proportion d’usagers ayant un aidant), et aux partenaires intervenant tout au long de la prise en charge (en amont, pendant, aval).

Cahier des charges des ESA

Une ESA correspond à 10 équivalents/places installées et une file active théorique de 120 usagers par an. L’équipe est composée des professionnels suivants :

- Infirmier coordinateur (IDEC) en charge des partenariats, de l’évaluation de base et de la coordination des interventions et du suivi de celles-ci (0,25 ETP) ;

- Ergothérapeute et/ou psychomotricien en charge de la réalisation de l’évaluation des capacités du malade, des séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement et du bilan adressé au médecin traitant (1 ETP) ;

- Assistants de soins en gérontologie (ASG) qui réalisent pour partie les soins de réhabilitation et d’accompagnement sur la base de l’évaluation et des objectifs assignés par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien (1,5 ETP).

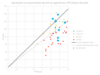

Analyse : Le graphique ci-dessous présente le profil de chacune des quarante ESA du Grand Est représenté par leur file active et le nombre d’ETP dans leur effectif sur l’année 2023. La droite en trait plein représente la « conformité au cahier des charges des ESA[4] » (groupe 1a et 1b[5]). La droite en trait pointillé correspond à une « conformité au cahier des charges à -20% en file active et/ou ETP » (groupe 2). Le groupe 3 constitue le groupe des ESA éloignées de la conformité du cahier des charges des ESA sur les critères file active et/ou ETP. Les points bleus correspondent au positionnement des sept ESA des six autres régions. Sur les critères file active et ETP, nous pouvons retenir deux enseignements principaux. Le premier est qu’il y a peu d’ESA conformes au cahier des charges, ceci pouvant s’expliquer en partie par le fait que ce cahier des charges date de 2012, des travaux d’actualisation étant d’ores et déjà en cours dans le cadre de la stratégie nationale maladies neurodégénératives et de la réforme des services autonomie à domicile. Le second enseignement est une forte dispersion du positionnement de l’ensemble des 47 ESA étudiées, et ce, quelle que soit la région étudiée.

Cette analyse quantitative a été complétée d’une analyse qualitative réalisée auprès des professionnels des ESA. Nous avons analysé les trois groupes d’ESA sous quatre prismes : 1) les caractéristiques de leur territoire, 2) la présence ou non d’aidants, 3) le score MMSE des usagers pris en charge, 4) les effectifs et le profil de leur équipe.

| Groupe 1 Conforme au cahier des charges des ESA | Groupe 2 Eloigné du cahier des charges -20% (ETP et/ou file active) | Groupe 3 Le plus éloigné du cahier des charges (ETP/File active) |

|---|---|---|

| Territoire : 29% des ESA parcourent plus de 30km pour se rendre au domicile de ses usagers Aidants : Groupe présentant des usagers étant en majorité accompagnés d’un aidant Usagers : Prise en charge importante d’usagers avec un score MMSE sévère Equipe : Equipe RH complète |

Territoire : Groupe parcourant le mojns de kilomètres pour se rendre au domicile de ses usagers Aidants : Groupe présentant le plus grand nombre d’usagers ayant des aidants Usagers : Prise en charge d’usagers plus complexes que le groupe 3 Equipe : Groupe ayant moins d’ESA en sous-effectifs en ASG et ergothérapeutes / psychomotriciens. Lorsque c’est le cas, les ESA se réorganisent mieux en interne pour compenser les effectifs manquants |

Territoire : Groupe parcourant le plus de kilomètres pour se rendre au domicile de ses usagers Aidants : Groupe présentant le plus faible nombre d’usagers ayant des aidants Usagers : Prise en charge de moins d’usagers âgés et sévères que les groupes 1 et 2 Equipe : Groupe qui a le plus d’ETP d’ASG et d’ergothérapeute / psychomotriciens en sous-effectif et des difficultés d’organisation. C’est le seul groupe d’étude à détenir des ETP d’IDEC supérieurs au nombre prévu au cahier des charges |

Précision : Les délais d’attente particulièrement longs de la prise en charge des usagers ne diffèrent pas de façon significative entre les trois groupes.

Analyse : Les difficultés liées à la distance à parcourir et à la prise en charge d’usagers sévères (MMSE inférieur à 10), très âgés (plus de 90 ans) ou sans aidant, semblent pouvoir être surmontées si les équipes, sont renforcées en interne (y compris par des psychologues, des ergothérapeutes ou assistant de soins en gérontologie (ASG). La prise en charge est alors réorganisée : les ergothérapeutes prennent en charge les tâches habituellement dévolues aux Infirmiers de coordination (IDEC) et gèrent les premières et dernières séances. Les ASG se concentrent sur les autres séances de prise en charge et peuvent également apporter un soutien aux tâches administratives de l’ESA (en partage avec les ergothérapeutes/psychomotriciens).

En revanche si les sous-effectifs en ETP ASG/ergothérapeute (ou psychomotricien) ne sont pas compensés, les ESA rencontrent trois difficultés : prendre en charge des usagers difficiles, parcourir beaucoup de kilomètres, et atteindre une file active proche du cahier des charges.

C. PRECONISATIONS

Les pratiques des professionnels des quarante ESA en région Grand Est sont différentes d’une ESA à l’autre en fonction du contexte, des profils des usagers et des conditions d’exercice. Cette hétérogénéité est aussi une opportunité pour que les professionnels développent une réflexion commune sur les bonnes pratiques organisationnelles et managériales sur plusieurs aspects :

Pour les usagers :

En termes de ciblage et de priorisation des usagers :

- Cibler les usagers en fonction de leur degré de déclin cognitif (score MMSE, …) et définir des règles de priorisation pour harmoniser les pratiques :

- Prendre en charge des usagers avec un score MMSE ≥ 15 conformément au cahier des charges des ESA

- Impliquer l’aidant - Organiser les tournées par secteur en utilisant les antennes des SSIAD porteurs pour optimiser le territoire parcouru.

En termes de délivrance des séances :

- Limiter le nombre de séances à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs (moins de 15 si les objectifs sont atteints plus tôt) et ne pas dépasser le nombre maximum de 15 séances.

- Harmoniser les professionnels intervenant sur les premières séances.

- Harmoniser le contenu des séances selon les besoins des usagers (stimulation cognitive vs réhabilitation).

En termes de mobilisation mais aussi d’aide aux aidants :

- Inclure davantage l’aidant dans la prise en charge.

- Systématiser les dispositifs d’évaluation envers les aidants au début et à la fin de la prise en charge (ex : grille de ZARIT).

Pour l’organisation :

En termes d’organisation et de formation des ressources humaines :

- Mutualiser les postes d’ASG avec le SSIAD porteur, les postes de psychologue et de personnel administratif, grâce aux structures intégrées. Cette mutualisation des postes permet de proposer des temps pleins aux professionnels (entre l’ESA et le SSIAD) et d’améliorer l’attractivité

- Mettre en place un remplacement automatique lors de congés / arrêts longs (selon l’exemple du pool de remplacement utilisé dans les EHPAD, mutualisation avec le personnel de la structure porteuse).

- Adapter le cahier des charges des ESA sur le volet des ressources humaines (fonctions et ETP)

- Proposer la formation COTID à tous les professionnels des ESA[6].

Pour l’amélioration du parcours :

En termes d’ancrage des ESA sur leur territoire et avec leurs partenaires[7] :

- Harmoniser des outils et des méthodes entre les différents prescripteurs du territoire afin de réduire les adressages tardifs ou l’adressage d’usagers avec un score MMSE trop sévère

- Améliorer la coordination avec les professionnels libéraux en vue de réduire les prises en charge compartimentées, source parfois de ruptures de parcours de soins

- Renforcer et faciliter l’accès aux structures relai sur certains territoires (structures relais payantes, éloignées du domicile du patient, alternance entre prise en charge collective en accueil de jour et au domicile du patient, source parfois de fragilisation de certains usagers)

Par ailleurs, les ESA gagneraient à faciliter la communication et à renforcer la coordination entre elles mais aussi avec leurs partenaires, notamment les professionnels libéraux, les structures relais et les dispositifs d’appui à la coordination (DAC). L’utilisation d’un outil sécurisé commun sur le territoire permettrait d’optimiser le transfert de comptes-rendus médicaux lors de la prise en charge d’un usager. Cet outil permettrait également une communication entre ESA (échange de bonnes pratiques, transfert d’usagers…) et contribuerait à la fluidité des parcours des usagers. Une organisation des ESA assurant avec un partage des rôles, responsabilités et modalités de prise en charge avec les DAC permettrait d’orienter plus efficacement les usagers.

Conclusion

Cet état des lieux des ESA du Grand Est permet de tirer des enseignements sur trois thématiques principales : le territoire d’intervention des ESA, l’organisation des ESA, incluant les aidants et leurs partenaires, et la conformité des ESA à leur cahier des charges.

Les ESA doivent couvrir l’intégralité du territoire d’une région, mais, confrontées à des contraintes parfois en dehors de leur champ de responsabilité, les ESA s’adaptent avec les moyens dont elles disposent pour répondre aux besoins des usagers. Cependant, il est important de noter que certaines zones blanches possèdent des freins structurels (manque de prescripteurs et / ou de structures porteuses sur certains territoires) mais aussi des leviers à l’implémentation ou au déploiement de nouvelles ESA (personnels disponibles, coordination efficace avec les partenaires). Il reste parfois nécessaire de redéfinir les territoires d’interventions des ESA afin de limiter les zones d’intervention en doublon.

75% des ESA évaluées en Grand Est sur le volet ETP/file active présentent un positionnement éloigné du cahier des charges. Celui-ci datant de 2012 et les besoins des usagers ayant évolué, il apparait opportun de l’ajuster en termes de missions, d’effectifs et de financement, même si une harmonisation des pratiques au sein des ESA pourrait tendre vers une meilleure conformité au cahier des charges. En effet, les pratiques peuvent être très différentes d’une ESA à une autre, que ce soit sur la sélection des usagers, l’organisation des tournées, le suivi des aidants ou l’organisation et le contenu des séances. Un levier de succès de l’organisation des ESA est la mutualisation des professionnels de l’équipe avec ceux du SSIAD notamment pour améliorer l’attractivité des métiers.

Les ESA ayant développé des partenariats sont à privilégier, notamment avec les équipes des dispositifs d’appui à la coordination (DAC) et les praticiens libéraux, car ces acteurs sont indispensables à la pertinence du parcours et la bonne orientation des usagers. Pour les ESA, il s’agit de partager sur leurs organisations internes, leurs modalités d’intervention, les rôles et compétences de chacun afin que les orientations des usagers soient les plus pertinentes.

Notes

- La réforme des services autonomie à domicile et la future stratégie nationale maladies neurodégénératives auront un impact sur l’organisation de ces structures entre elles, y compris leur rattachement ↑

- https://www.agevillage.com/outils-et-fiches-pratiques/7642-1-mesurer-la-qualite-de-vie-des-personnes-atteintes-de-la-maladie-d-alzheimer ↑

- https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/soins_palliatifs_professionnels/documents/grillede_zarit.pdf ↑

- Le cahier des charges des ESA date de 2012. Pilotés par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, des travaux sont en cours pour ajuster le cahier des charges des ESA. Concernant les ESA autorisées pour un nombre de places supérieur ou inférieur à 10, leur file active et ETP ont été rapportés sur la base de 10 places afin de pouvoir les comparer. ↑

- Les groupes 1A et 1B sont conforment au cahier des charges mis se distinguent pour le groupe 1B par le fait que les ESA de ce groupe disposent d’un temps d’agent administratif ou psychologue non prévu au cahier des charges ↑

- La formation COTID est, aujourd’hui, davantage déployée auprès des ergothérapeutes/psychomotricien. ↑

- La coordination interne au sein de l’équipe ESA est nécessaire pour une prise en charge optimale avant d’avoir une collaboration avec les DAC. Par ailleurs, le renforce ↑